top of page

検索

わん碗ONE 堪庵茶会

11月10日の京都国立博物館茶室堪庵での「堪庵」茶会で釜を掛けます。道具組みを現在活躍中の京焼作家の作品を多数用いての掛け釜です。多数のご参加をお待ちしています。 https://m.facebook.com/events/818959623046404

木津宗詮

2023年11月2日読了時間: 1分

卜翠会総会並びに研修会

社中の会である卜翠会の総会並びに研修会が5月28日に京都北野天満宮と天喜で行われました。 北野天満宮は古くから朝野の尊崇を集める菅原道真公をご祭神とする京都の古社です。また、今日一般に行われている大寄茶会の発祥である北野大茶湯が催された地でもあります。...

木津宗詮

2023年5月30日読了時間: 2分

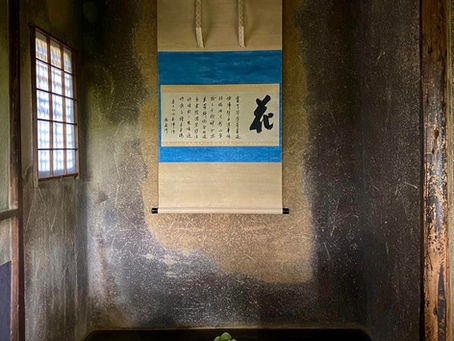

5月28日 卜翠会総会の床

中央に先々代柳斎宗詮の「卜翠」、向かって右に土佐光孚(みつざね)による徐煕(じよき)の鷺絵写し、左に大徳寺大徹宗斗の松本肩衝茶入の画賛です。 松本肩衝茶入之図 古田宗屋居士 (図) 此景ヲ賞 小堀宗甫居士 (図) 此景ヲ賞 千利休居士 (図) 此景ヲ賞...

木津宗詮

2023年5月30日読了時間: 1分

bottom of page